DeFi(分散型金融システム)とは何なのか?この点について理解を深めるためにCeFi(集権型金融システム)との相違点について本記事でご紹介します。※本記事は下の参考資料を元にしています。是非原文にも目を通してみてください。DeFiへの理解が進むかと思います。

- 参考資料①CeFi vs DeFi:https://medium.com/totle/the-great-divide-in-cryptocurrency-cefi-vs-defi-72a676c51dfc

- 参考資料②ETHは新しいモデルのお金である:https://medium.com/pov-crypto/ether-a-new-model-for-money-17365b5535ba

- 参考資料③Fatprotocol理論:https://www.usv.com/writing/2016/08/fat-protocols/

- 参考資料(動画)④Open Financeが提供する価値:https://www.youtube.com/watch?v=OzfwNexJE4I&feature=youtu.be

目次

CeFiとDeFiの相違点

- CeFi|企業を信用しなければならない

- DeFi|〇〇を信用しなければならない

CeFi/Centralized Finance|集権型金融

集権型取引所/CEX

CEXとは、日本国内でいうとbitFlyerやBitbank、Coincheckなど暗号資産取引をしたことのある方であれば聞いたり、利用したことのある名前だと思います。海外ですと、BinanceやCoinbase、Krakenなどが有名ですね。ユーザーの暗号資産は個々人が管理しているわけではなく、取引所によって管理されています。ですので、取引所に暗号資産を預けるということは、取引所のセキュリティ対策を信用するということです。当然資産が集中的に溜め込まれている場所なので、攻撃の標的になりやすいということが言えます。とはいえ、CEXはweb2と同じ感覚で暗号資産を取引することができ、学習コストが低いため多くのユーザーにとって馴染みやすいというメリットがあります。CEXの多くは暗号資産取引の提供を主としていますが、現在一部の大規模なCEXではその資金力を背景にした貸付、借入サービス、証拠金取引、OTCなどもサポートしています。さらにカスタマーサポート部門を設け、何かしらの問題が生じた際に顧客をサポートするサービスも提供されています。クロスチェーン・サービス

クロスチェーンとはBTC、ETH、LTC、XRPなど異なるブロックチェーン間の取引を可能にする技術です。CeFiの場合は、これら複数のチェーンを管理することでこの問題を解消しています。ざっくり言うと企業を介してある通貨を別の通貨で購入するという従来の方法と同じということです。DeFi(イーサリアムの)の場合は、これと同じようなことを行うにはイーサリアムトークン規格に準じる必要性があります。(WBTC、tBTCなど)クロスチェーンについては利便性の高さという点で現段階ではCeFiの方が優れていると言えます。※DeFiには、初期段階ではありますがRen Chaosnet(ETH⇄BTC)、アトミックスワップなどもあります。アトミックスワップについてはこちらが参考になります。法定通貨との出入り口

法定通貨⇄暗号資産間の取引については、CeFiでは集権型取引所(CEX)で可能ですが、ほとんどのDeFiサービスでは集権型エンティティを必要とするため対応していません(各国の規制に応じる必要性)。DeFiの特徴としてパーミッションレスであることが挙げられます。その点CeFiではパーミションレスではないので、顧客情報を登録し各国の規制に準じて法定通貨と取引することが可能です。実社会で圧倒的に普及している法定通貨との出入り口があるかないかはとても重要な要素です。※暗号資産の実社会との接続、決済機能という点だけであれば、Apple pay、Google pay、クレジットカードと接続するWyreのようなものや、実験的ではありますが暗号資産を物理的なキャッシュ媒体に変換するKONGなどがあります。主要CeFiリスト

- Binance:暗号資産取引所、証拠金取引、貸付・借入サービス、先物など

- Coinbase:暗号資産取引所、証拠金取引、貸付・借入サービス、先物、ネイティブステーブルコイン、決済機能など

- Libra:グローバルな金融インフラレイヤー

- Fairlay:ビットコイン取引所、予測市場

- Celsius:暗号資産の貸付・借入サービス、決済プラットフォーム

- Nexo:暗号資産の貸付・借入サービスプラットフォーム

- BlockFi:暗号資産兼法定通貨の貸付・借入サービスプラットフォーム

- Ledn:保険付きのBTC→DAI貸付・借入サービスプラットフォーム

DeFi/Decentralized Exchange|分散型金融

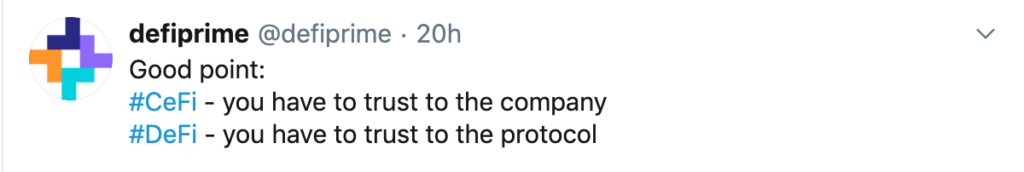

- CeFi|企業を信用しなければならない

- DeFi|プロトコルを信用しなければならない

DeFiの概要

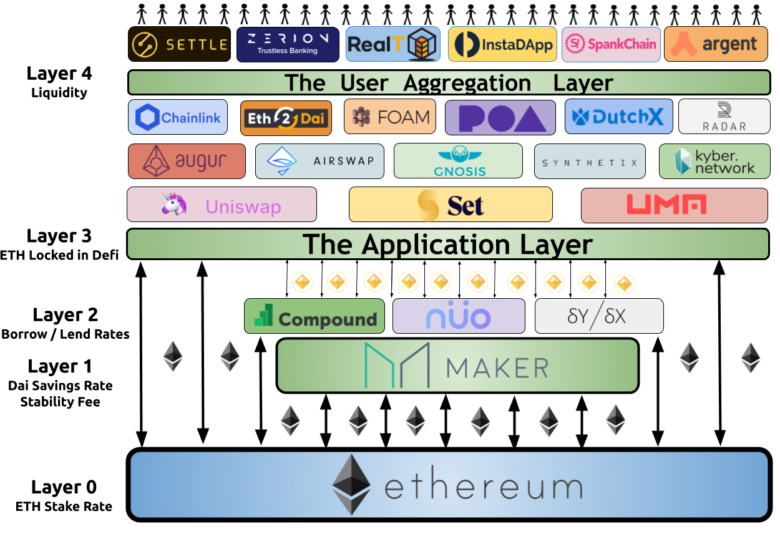

まずざっくりとDeFiの特徴をご紹介します。上動画はThe BlockのリサーチャーMatteo Leibowitz氏がコロンビアビジネススクールで行ったOpen Financeの講義動画です。Open FinanceとDeFiはほぼ同義だと思っていただいて良いかと思います。ここで述べられているOpen Financeが提供する価値は①パーミッションレス、②透明性、③グローバルでプログラマブルな流動性の3点です。本記事では本動画のOpen Finance概要の一部を参考にしてご紹介します。※その他、ビットコイン、イーサリアムの概要、MakerDAO(分散型銀行)、UMA(合成トークン作成プラットフォーム)、dydx(証拠金取引)、Uniswap(分散型取引所)、Set(暗号資産版投資信託)などについて包括的に説明されていますので、興味をもたれた方は是非本動画をご覧になってみてください。1.パーミッションレス

- インターネットに接続可能な誰もがアクセス可能なサービス

- インターネットに接続可能な誰もがネットワーク上でプロダクトを構築、デプロイ可能

2-1.透明性

- 世界的金融危機を和らげる可能性

- リアルタイムエコノミックデータの取得

2-2.トラストレス

透明性については、上述したDeFiのトラストレスな仕組みが関係するのでざっと触れておきます。トラストレスの意味するところを復習すると、組織を信用する必要はないが、コードを信用する必要はあるということでした。DeFiサービスのコードは基本的に公開されており、ユーザー自身でコードの監査、Etherscanなどの外部ツールを用いてトランザクションが適切に実行されているかどうかを確認することができます。コードにバグなどが存在する可能性ももちろんあるので、この辺りの仕組みを誰もが確認することができる。つまり、この点においてはトラストレスで透明性があるのです。が、当然全てのユーザーがそれを理解し実行することはできませんので、現在はQuantstampのようなスマートコントラクトの専門組織が、スマートコントラクトが適切に構築されていることを評価、検証するということが行われています。この点では、この監査を行う第三者を信用する必要はあります。3-1.グローバル、プログラマブルな流動性

オープンネットワーク上の流動性プールを誰も(起業家など)が活用できるという点ですが、これはパーミッションレスの項目で説明したことですので割愛します。プログラマブルマネー(マネーレゴブロック)故にフレキブルにスタック可能、相互作用し合い世界規模でエコシステムが拡張し続けるという意味合いのことです。3-2.分散型ミニマリズム|急速なイノベーション

DeFiエコシステムは常に現在の機能を基に構築が進められ、新しい機能が実験的に繰り返されています。これを分散型ミニマリズムと表したりするのですが、この点についてはパーミッションレスの項目で説明した内容をご参照ください。具体的にどのようなものが構築されているのかというと、例えばクロスチェーン分野では、本来互換性のない暗号資産であるBTC(ビットコイン)を、WBTCやtBTCのようにBTC価格にペッグしたERC規格に準拠したトークンとして機能させるというものがあります。これによりDeFiエコシステム内でBTCにアクセス可能になります。またレンディングプロトコルであるCompoundが開拓した債権トークンという領域、Compoundではcトークンと呼ばれ、資産の貸付元本と金利を表したERC20トークンです。インカムゲインをERC20トークン(取引、移転可能)として扱えるようになったことで、これを他のプロダクト内で応用し、デリバティブ商品などの開発を促進しました。この債権トークンにはすでにいくつもの亜種が誕生しています。DeFiプロダクトの事例リスト

- Kyber:分散型取引所

- Totle: 暗号資産の最適価格を提供するアグリゲーター(APIを提供)

- MakerDAO:ステーブルコインDAI発行ツール

- Compound:貸付・借入ツール

- bZx:分散型証拠金取引

- Augur:分散型予測市場

- Zerion:DeFiサービスアグリゲーター

- Nexus Mutual:分散型保険ツール